法人向けe-ラーニング

生涯現役時代、中高年層の社員に

もっと活躍してもらいたいと

思いませんか?

キャリア羅針盤®︎とは?

キャリア羅針盤®︎は、中高年層に特化したキャリア支援プログラム

社員に長く、生き生きと、健康に活躍してもらうための講座をeラーニング方式でお届けします。

お知らせ

- 2025/03/26

- お知らせ 2024-vol25.中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第4回) #20)<ミドルシニアの羅針盤レター>

ミドルシニアの羅針盤レター 2024#20 中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第4回)

2024年11月の定年後研究所主催シニア活躍推進研究会で講演、ご好評をいただいた、高尾義明氏(東京都立大学大学院経営学研究科教授)より4回にわたり語っていただいています。今回は4回目(最終回)です。

前回は、ワーク・エンゲージメントを高める効果を持つジョブ・クラフティングの実践を始めるための手がかりを説明しました。最終回である今回は、現場のマネジャーや組織がそうしたポジティブな効果をもたらすジョブ・クラフティングの実践をどのように支援したり後押ししたりできるかを取り上げます。

これまでも述べてきたように、ジョブ・クラフティングは働く人たち一人ひとりが自発的に実践することです。そうした自発的な実践を上司などが支援するというのは、ちょっとしたパラドックスのように感じられるかもしれません。しかし、これまでの研究では他者からのサポートがジョブ・クラフティングを促進する効果を持つことが明らかになっています。前回取り上げた、「自分はジョブ・クラフティングを通じて仕事を変えることができる」というジョブ・クラフティング・マインドセットが十分に高まっていない場合には、周りからのサポートや刺激がとりわけ効果を持つといえるでしょう。

経験豊富な中高年社員だからといって、高いジョブ・クラフティング・マインドセットを持っているとは限りません。むしろ中高年社員の方が、自らのひと匙(さじ)を活かせるように仕事を変えていくという考え方が定着するまでに、若年社員や中堅社員よりも時間がかかることもありうるでしょう。したがって、年齢層にかかわりなく支援をする必要があります。

ジョブ・クラフティングの支援は、現場のマネジャーを中心とした直接的支援と、組織全体での間接的支援に分類できます。もっとも、現場のマネジャーによる支援も、ジョブ・クラフティングを実践しやすい環境を整えることが中心になります。

メンバーそれぞれの自分のひと匙を入れたいという思いを大事にする職場風土がジョブ・クラフティング実践のサポートにつながりますが、そうした風土を培うカギはマネジャーの姿勢にあります。マネジャーが、個人の自発性に基づく実践がワーク・エンゲージメント向上を通じて長期的な成果に結実するという信念を持ち、ジョブ・クラフティングの促進を支援する姿勢を示すことが求められます。さらに、マネジャー自身も率先垂範して自分のひと匙を入れようとしているかどうかもそうした風土の定着を左右します。

こうしたマネジャー主導の風土づくりは、最近、注目されている心理的安全性の醸成と類似しています。心理的安全性とは、自分が無知である、無能であると見なされるのではないかという対人的不安を感じずに率直に自分の意見を言えたり、質問できたりする職場風土のことです。なお、心理的安全性もジョブ・クラフティングを促進する効果を持つことが研究で明らかになっています。

業務の自律性を高める(自由裁量の余地を広げる)ことも、ジョブ・クラフティングの促進に向けて現場のマネジャーが取れる打ち手です。自由裁量が大きいと、自分なりの工夫ができる余地を見つけやすくなり、業務クラフティングが行いやすくなります。能力や意欲に応じて任せる範囲を広げれば、その範囲の中で、前回挙げたようなささやかなジョブ・クラフティングを始めやすくなります。逆にいえば、逐一細かな指示を与えようとするマイクロ・マネジメントのもとでは、ジョブ・クラフティングの芽はしぼんでいきます。

次に、組織や人事部などによる間接的な支援を取り上げます。経営層や人事部が現場での実践に対して直接的に働きかけることは難しいですが、バックアップすることは可能です。大きく二つの後押しが考えられます。一つは、現場の要であるマネジャーのサポートです。具体的には、ジョブ・クラフティングに挑戦しやすい職場づくりをしているマネジャーがより評価されるような制度や仕組みを取り入れることです。

もう一つは、ジョブ・クラフティングに必要な自主性を推奨する仕組みづくりです。たとえば、ある企業では従業員自らの意志でさまざまな活動に参加できる「手挙げ」の仕組みが経営者のイニシアチブで推進され、人材開発方針にも明記されています。また、従業員一人ひとりの人生の意義や働く意義を尊重することで、自律的・主体的な行動を促す「MYパーパス」の取り組みなども挙げられます。これらの取り組みでは、従業員を均一に捉えるのではなく、一人ひとりが個々の思いを持ち、それを実現しようとすることが重視されており、そうした狙いが組織文化として定着すればおのずとジョブ・クラフティングの実践の促進につながるでしょう。

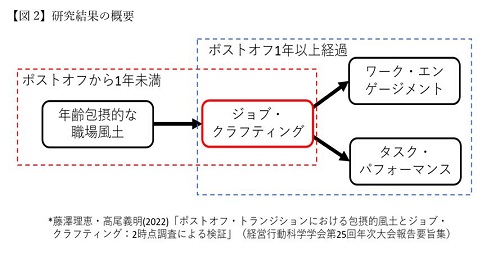

これまでに述べてきた内容は基本的にはすべての年齢層の従業員に当てはまりますが、ジョブ・クラフティングの実践はとりわけ中高年社員において意義が見出せるように思われます。第2回でポストオフ直後の混乱について言及したように、これまでとは異なるキャリア・シフトや仕事との関わりの変化に戸惑いを感じたり、行き詰まり感を覚えたりしている中高年社員が少なくないからです。そうした中高年社員がジョブ・クラフティングという考え方を知り、それを実践して働きがいを改めて実感することで、これからの活躍の機会を見つけていけるのではないでしょうか。

【筆者プロフィール】

高尾 義明(たかお よしあき)

東京都立大学大学院経営学研究科教授

京都大学教育学部教育社会学科卒業後、大手素材系企業での4年間の勤務を経て、京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。2つの私立大学での勤務を経て2007年4月より東京都立大学(旧名称:首都大学東京)大学院准教授。2009年4月より同教授(現在に至る)。専門は経営組織論・組織行動論。最近の著作に、『50代からの幸せな働き方:働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』 (ダイヤモンド社、2024年)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(共編著、白桃書房、2023年)、『組織論の名著30』(ちくま新書、2024年)など。

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

- 2025/03/12

- お知らせ 2024-vol24.中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第3回) #19)<ミドルシニアの羅針盤レター>

ミドルシニアの羅針盤レター 2024#19 中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第3回)

2024年11月の定年後研究所主催シニア活躍推進研究会で講演、ご好評をいただいた、高尾義明氏(東京都立大学大学院経営学研究科教授)より4回にわたり語っていただいています。今回は3回目です。

前回は、ワーク・エンゲージメントに対するポジティブな影響を中心にジョブ・クラフティングが効果をもたらす仕組みを解説しました。では、望ましい効果を持つジョブ・クラフティングをどのように実践していけばよいのでしょうか。その手がかりを今回紹介します。

ジョブ・クラフティングとは、働く人が自ら主体的に仕事に変化を加えていく取り組みです。そのため、積極的にジョブ・クラフティングを行うには、「自分はジョブ・クラフティングを通じて仕事を変えることができる」というジョブ・クラフティング・マインドセットを持っていることがカギとなります。

しかし、自分の仕事は固定されており、仕事そのものを変えられないと考えている人も少なくありません。そのような場合に、マインドセットの重要性を説いても急に変わることは難しいでしょう。また、一足飛びにジョブ・クラフティング・マインドセットを上昇させようとすることも現実的でありません。

そこでジョブ・クラフティング・マインドセットを少しずつ変えていくことにつながる方略を2つ挙げたいと思います。第一に、小さなことから始めようとすることです。小さなことでも自分で何かを変えた経験によってSmall Win(小さな成功)を得ることが次のジョブ・クラフティングへの動機を強め、マインドセットを高めることにつながります。

業務クラフティングであれば、自分の裁量の範囲内で、他の人の仕事のやり方に影響を及ぼさない内容から試みるのがよいでしょう。たとえば、自分でこなす仕事の段取りを少し変えてみることも、自分発であればジョブ・クラフティングといえます。関係性クラフティングなら、周りの人たちへの声かけのやり方を変えてみることもささやかなジョブ・クラフティングです。このように始めやすいジョブ・クラフティングを実践することを通じてマインドセットが少し変化し、それによって別のジョブ・クラフティングを思いつくという好循環を生み出すことを意識するとよいでしょう。

第二の方略は、自分のひと匙(さじ)を探し、それを意識することです。第1回でジョブ・クラフティングを「仕事の中に『自分』をひと匙入れること」と喩えましたが、どのようなひと匙を仕事に入れたいか、また入れることができるのかを意識しているとジョブ・クラフティングの動機が強まるだけでなく、マインドセットも変化していくでしょう。自分のひと匙というと、他の人が持っていないスキルや能力といった、独自性や希少性の高いものが求められるように思いがちです。しかし、ジョブ・クラフティングの実践においては自分自身にとって意味があるかどうかを重視して、他者との比較は脇に置く方がよいでしょう。

さまざまな方法で自分のひと匙を見つけることができますが、ここでは3つの方法を挙げてみます。まず、過去に行ったジョブ・クラフティング経験を振り返ってみることです。たいていの人は、ジョブ・クラフティングを実践した経験があります。その中でも自分がより主体性を持って動いた経験や自分がワクワクした経験を重視し、そうした経験を丁寧に振り返ってみると、自分の仕事に関するこだわりや思い、強みなどを見つけることができるのではないでしょうか。

次に、他の人に聞いてみることです。自分のことは自分が最もよくわかっているとは限りません。現在または過去の同僚・上司、先輩・後輩、仕事以外で接点がある友人、家族、恩師などに自分の強みや熱意を持って実行できていることなどを指摘してもらうことは、自分のひと匙を見つける一つの方法です。その際にはポジティブなフィードバックのみを求める方がよいでしょう。ジョブ・クラフティングに踏み出していく際には、欠点を補おうとするよりも、自分ならではの強みや情熱を活かしていく方がよいためです。

最後の方法は、自己認識の助けとなるさまざまなツールや方法を活用することです。たとえば、価値観カードやVIA-IS(Values in Action Inventory of Strength)などを活用することで自分が大事にしている価値観や自身の強みや特性を把握できますが、それらを参考にすることで自分のひと匙を探しやすくなります。

さまざまな方法を通じて自分のひと匙を意識し、小さなところからそれを仕事に入れていくことを通してジョブ・クラフティング・マインドセットの醸成が進めば、より積極的にジョブ・クラフティングを実践でき、ワーク・エンゲージメントの向上につながります。

最後に、ジョブ・クラフティングに取り組むうえでの注意点を挙げておきたいと思います。それは、以下で挙げる3つの「すぎる」に注意することです。日本におけるジョブ・クラフティングの代表的研究者の一人である森永雄太氏は、ジョブ・クラフティングに積極的に取り組む中で、仕事への過度なこだわり(こだわりすぎ)、自身の価値観・好みの過度な反映(偏りすぎ)、他者に任せられない(抱え込みすぎ)といった3つの「すぎる」が生じる可能性を指摘しています。こうしたことが生じてしまうと自分はよい変化を加えているつもりでも周りからの反発を受けたり、オーバーワークに陥ったりしてしまい、ジョブ・クラフティングの望ましい効果が現れにくくなります。そうならないために、自分が加えた変化が周りの理解が得られているかを確認したり、どのようにすれば他の人たちに継承されるかを考えてみるとよいでしょう。特に中高年社員の場合には、後者の意識を持つことが自分のキャリア発達のためにも役立つと思われます。

次回は、一人ひとりのジョブ・クラフティングの実践を現場のマネジャーや組織がどのように後押しできるかを検討します。

【筆者プロフィール】

高尾 義明(たかお よしあき)

東京都立大学大学院経営学研究科教授

京都大学教育学部教育社会学科卒業後、大手素材系企業での4年間の勤務を経て、京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。2つの私立大学での勤務を経て2007年4月より東京都立大学(旧名称:首都大学東京)大学院准教授。2009年4月より同教授(現在に至る)。専門は経営組織論・組織行動論。最近の著作に、『50代からの幸せな働き方:働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』 (ダイヤモンド社、2024年)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(共編著、白桃書房、2023年)、『組織論の名著30』(ちくま新書、2024年)など。

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

- 2025/02/26

- お知らせ 2024-vol23.中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第2回) #18)<ミドルシニアの羅針盤レター>

- 2025/02/12

- お知らせ 2024-vol22.中高年社員のジョブ・クラフティング ―その意義と組織的な支援―(第1回) #17)<ミドルシニアの羅針盤レター>

ミドルシニアの羅針盤レター 2024#17 中高年社員のジョブ・クラフティング

―その意義と組織的な支援―(第1回)本号からは、2024年11月の定年後研究所主催シニア活躍推進研究会で講演、ご好評をいただいた、高尾義明氏(東京都立大学大学院経営学研究科教授)より4回にわたり語っていただきます。

労働力人口の減少などの環境変化を背景に、中高年社員の働き方への注目が近年高まっています。中高年社員にいっそうの活躍が期待されているようになっていますが、そのワーク・エンゲージメントは、必ずしも高いとはいえません。

ワーク・エンゲージメントとは、活力/熱意/没頭によって特徴づけられる、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態のことであり、働きがいの主要指標とされています。

人的資本経営を重視する潮流が強まり、ワーク・エンゲージメントの向上が課題とされる中で、ジョブ・クラフティングという考え方やその実践がワーク・エンゲージメントの向上に効果を発揮することが注目されるようになってきました。とりわけ、中高年社員において、ジョブ・クラフティングがワーク・エンゲージメントを自ら高めていく方略の一つになると期待されています。

そこで、中高年社員がジョブ・クラフティングを実践する意義、更にジョブ・クラフティングの実践を促す支援について紹介したいと思います。

最も、ジョブ・クラフティングという考え方は、まだよく知られているとはいえません。そこで第1回では、ジョブ・クラフティングとはどういう考え方や実践なのか、対象を必ずしも中高年社員に限定せずに紹介します。

「クラフト」という言葉は、「クラフトビール」や「レザークラフト」など、さまざまな商品などに使われています。それらに共通する要素として、つくられるものが均一でなく、「手触り感」があることが挙げられます。ジョブ・クラフティングとは、こうした「手触り感」を自身の仕事(ジョブ)においても持つことができるようにしようという考え方です。

仕事の「手触り感」を得るために「仕事の中に『自分』をひと匙(さじ)入れること」(※)がジョブ・クラフティングである、と捉えてもよいかもしれません。たとえ、気の乗らない仕事があったとしても、自分をひと匙入れることで、味わいが変わり面白みがでてくることがあります。こうした変化こそがジョブ・クラフティングであるといえます。

(※)出典:一田憲子『「私らしく」働くこと-自分らしく生きる「仕事のカタチ」のつくり方』マイナビ出版(2015年)

ジョブ・クラフティングとは、もともとはアメリカの2名の経営学者が20年あまり前に提唱した学術用語であり、それが時間をかけて実務界にも広がってきました。ジョブ・クラフティングの学術的な定義は、「従業員が、自分にとって個人的に意義のあるやり方で、職務設計を再定義・再創造するプロセス」というものです。これを分かりやすく言い換えれば、「働く人たち一人一人が、主体的に仕事や仕事上の人間関係、及びそれらへの見方について変化を加えるプロセス」です。

そこに含まれている重要なポイントは、「主体的に」「変化を加える」ということです。例えば、ある仕事を指示された際、それを単に実行するだけでは、ジョブ・クラフティングとはいえません。与えられた業務に対して、自分なりのアイデアや以前の経験などを上手く生かしていく中で、指示された仕事が自分にとって「手触り感」のあるものになります。

周囲から見れば、単に指示された業務に対して成果を出したというように見えるかもしれませんが、本人にとっては、さまざまなひと匙を入れた仕事という経験として残っていきます。

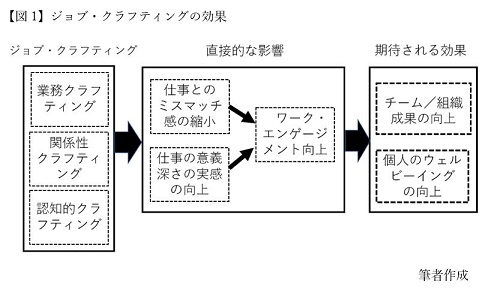

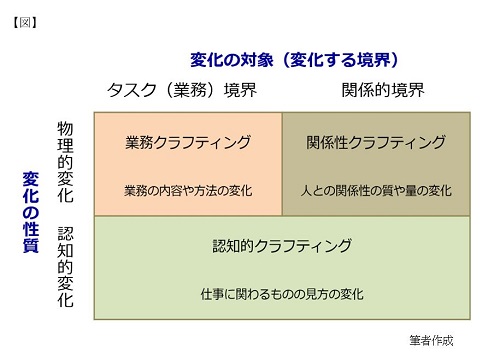

ジョブ・クラフティングは、主体的に変化を加える対象やその性質ごとに、下図のとおり3つに分類することができます。

1つ目は、具体的な業務の内容や方法を変更したり工夫を加えてみようとする、「業務クラフティング」です。これが最もイメージしやすいものといえます。

2つ目は、同僚や上司、顧客など、仕事の遂行に関連する他者との関係性を増やすことや、関わり方を変えてみようとする、「関係性クラフティング」です。例えば、コミュニケーションが不足している職場において、自身が率先してノウハウを共有したり、周囲のメンバーにアドバイスを求めるといったことなどが挙げられます。中高年社員であれば、年下の同僚の呼び方を、「くん」付けから「さん」付けに変えることも含めてよいかもしれません。

3つ目は、個々の業務や仕事全体の意味や目的の捉え方を変えてみようとする「認知的クラフティング」です。給与計算という事務的と思われがちな仕事を、社員の生活に与える影響という視点から捉え直してみるといった事例が挙げられます。

これら3種類のいずれにおいても、他者から指示されて仕事のやり方などを変更するのではなく、主体的に変化を加えていくことがジョブ・クラフティングの重要なポイントです。マニュアルや規則に基づいて行う業務でも、自分なりのちょっとした工夫や気持ちの込め方を通じて、自分にとって「手触り感」がある仕事へつくりかえることができる、というのが、ジョブ・クラフティングの基本的な考え方です。

このように、例を挙げながら具体的に見ていくと、ジョブ・クラフティングという言葉は知らなかったとしても、これまでにジョブ・クラフティングを実践していた経験がある読者が大多数なのではないでしょうか。

第2回では、このようなジョブ・クラフティングがワーク・エンゲージメントなどにもたらす効果を取り上げます。

【筆者プロフィール】

高尾 義明(たかお よしあき)

東京都立大学大学院経営学研究科教授

京都大学教育学部教育社会学科卒業後、大手素材系企業での4年間の勤務を経て、京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。2つの私立大学での勤務を経て2007年4月より東京都立大学(旧名称:首都大学東京)大学院准教授。2009年4月より同教授(現在に至る)。専門は経営組織論・組織行動論。最近の著作に、『50代からの幸せな働き方:働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』 (ダイヤモンド社、2024年)、『ジョブ・クラフティング:仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(共編著、白桃書房、2023年)、『組織論の名著30』(ちくま新書、2024年)など。

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

- 2025/01/21

- お知らせ 2024-vol21.号外個人パーパスと組織パーパスの融合 ~中高年社員キャリア自律の一考察~ #6(新春号)<ミドルシニアの羅針盤レター>

ミドルシニアの羅針盤レター 号外編#6(新春号) 個人パーパスと組織パーパスの融合 ~中高年社員キャリア自律の一考察~

定年後研究所長の池口です。新しい年を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか。 昨年より、「ミドルシニアの羅針盤レター」と銘打ち発信をしてまいりましたが、 本年もどうぞご期待ください。

役職定年や定年後再雇用への移行を機に、その後の働き甲斐のある役割づくりやキャリアの多様化支援で腐心されている企業は非常に多いのではないでしょうか。

また、シニア社員に限らず、個人のパーパスと組織のパーパスを合致させ、モチベーションや生産性の向上を図る社員コミュニケーションの取組も活発化しつつあるようです。

アメリカの心理学者デシは、その昔「人は新しいことややり甲斐を求め、自身の能力を高め、発揮し、学ぶ傾向が備わっている」と主張しました。また同様にアメリカの心理学者ハーズバーグは動機づけ要因として「意義ある仕事を任される、個人的な成長、成長の実感が持てること」と記しています。

個人からの自律的なパーパス合わせ

昨年12月、私が講師を務める早稲田大学キャリア・リカレント・カレッジで、ゲストスピーカーとしてお招きした糸藤友子氏は、東北大学発の脳科学ベンチャー(株)NeUで川島隆太博士が開発した脳トレの法人向けカスタマイズを担うプレーヤー社員です。

糸藤氏には前職での役職定年を機に、「WANT」を重視した生き方への価値観転換を図った自らのキャリア人生を、早稲田大学で熱く語ってもらいました。彼女は自身のパーパスを「健康寿命の延伸、そのための認知症予防」に定め、川島博士に師事しながら最先端の脳科学を主体的に学び、今では好きな料理の知識を応用して「脳と腸の相関」に着目し、発酵マイスターとしてその発信に力を入れています。また、趣味の手芸を応用して手芸用品専門店ユザワヤと「脳トレ手芸シリーズ」の企画・商品化も手掛けた情熱の持ち主でもあります。まさに高い次元で個人のWANTと組織のMUSTを融合した働き方・生き方を体現されたプレーヤーで、「役職定年のお陰で、このような動きをさせてもらっています」と会社への感謝の思いも口にされました。

企業主導でのパーパス合わせ

一方で、企業側では組織のパーパスの発信、個人への期待役割の伝達が組織として図られているでしょうか。糸藤氏のような高い次元で個人と組織のパーパスを融合する中高年社員は、まだまだ希少な存在であり、両者のパーパスを融合するための組織的な方策を必要とする企業が多いのではないでしょうか。

先日HR分野のシンポジウムでご一緒させていただいた大和ハウス工業(株)人財・組織開発部長の菊岡大輔氏は、同社での「60歳を超えても働きがいを持って勤務を継続する」先駆け的な人事制度改正を長年担ってこられた人財・組織開発分野のリーダーでもあります。菊岡氏は講演の中で、

・65歳定年以降も含めたシニア世代の社員数が増加していく中で、個人のキャリア自律の促しは最重要テーマであること

・その為には、外に目を向ける他流試合や社内外での副業機会の創出など、組織として個人の成長を支援する人材育成制度の整備を進めてきたこと

を熱く語られました。

まさに、人は幾つになっても成長するとの信念のもと、個の成長と組織の成長を鼓動される同社の取組に、大勢の会場参加者から感銘の声が伝わってきました。

自治体が進める副業マッチング支援とは

昨年6月に東京都と(公財)東京しごと財団が「50歳以上のミドルシニア社員のキャリアシフト」と「都内企業の人材確保」の双方のニーズをマッチングする専門機関「プラチナ・キャリアセンター」を開設したことはご存知でしょうか。このセンターでは、「業務委託での副業・兼業を求める人材」と「業務タスクやプロジェクト遂行を個人に委託したい企業」との対面方式での交流イベント・マッチング面談の機会を定期的に開催されており、参加企業・団体の各ブースには、個人参加者が列をなす熱気に包まれています。そこでは自分の付加価値や自らのセカンドキャリアの可能性を発見する個人参加者も多いようです。また、マッチング後の副業を通じて、自身の成長を実感する人も増えてきているそうです。

来月2月12日(水)当センター(虎ノ門)にて、副業の社内啓発やその効果に関心のある企業人事担当者向けに、定年後研究所も協力しながら「増加するシニア社員の一層の活躍に向けて~副業を活かしたキャリアの多様化」セミナーが開催されます。「副業を解禁したものの、社内での進め方がよく分からない」「シニア社員のキャリア支援策を充実させたい」との課題意識をお持ちの企業はぜひセンターを覗いてみてはいかがでしょうか。

当センターのセミナーHP こちら

以上

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。

中高年層(40代後半~50代)の社員の支援策に

このような課題はありませんか?

人事部・総務部の方

- これまでの経験を活かしながら、

新たな能力の発揮の仕方や活躍の方法に気付いてほしい。 - 生涯現役時代のキャリア計画を支援したいが、

ちょうどいいプログラムが見つからない。 - 集合型のセミナーを実施することが難しい

(コスト面・密を防ぐ等の理由から)。

健康保険組合・福利厚生担当の方

- 65歳まで、心も身体も健康に働き続けてほしい。

- 介護やがんなど、仕事にも影響する、

人生の後半に起こりうる問題に備えてほしい。 - 加齢から来る衰えにうまく対処し、

前向きに仕事に取り組んでほしい。

キャリア羅針盤®︎の特長

キャリア羅針盤®︎は一般社団法人定年後研究所が、組織で働く中高年層を対象に、

今後の社会人人生を充実させることを目的とし、監修するラーニングシステムです。

中高年社員の活性化のための調査研究を行う、

「定年後研究所」が監修!

point.01

中高年層に特化!

人生100年時代の中間地点に位置する中高年層がその後のキャリアと人生を前向きに充実させるためのヒントを提供します。

point.02

気付きと行動変容を後押し!

短時間で学ぶ・覚えるのではなく、受講者自身がじっくり考えるプログラムです。気付きを促し、行動変容につなげることを最大の目的としています。

point.03

柔軟な受講形態!

プログラムの組み合わせは自由。1講座からフルパッケージまでご相談可能です。本格的なライフキャリア研修をeラーニングでいつでも・どこでも受講できます。

point.04

人事・福利厚生の業務を

バックアップ!

従業員の受講状況・入力データは管理部門の方が確認できます。

管理部門の方の手間を軽減しながら、中高年層の社員の再活性化が図れます。

講座内容

キャリア羅針盤®︎のプログラムは

「人生のプランニング」

「 仕事との両立」の

2つのカテゴリで構成されています。

キャリア形成支援

(ライフキャリア)

経験を土台にしながら自分と向き合い、その後の職業人生を充実させるためには何が必要かを考えます。従来、集合研修で行われていた本格的なライフキャリア研修をeラーニング化しました。

ビッグファイブラーニング

ビッグファイブと呼ばれる5つの性格因子から自分の傾向を診断。自分にとって2番目以降に強い因子を強化することで新たな能力を発揮し、活躍できるフィールドを広げられるよう促します。

いま職場に必要ながん教育

近年、中学・高校の学習指導要領にも盛り込まれる「がん教育」。生活習慣での予防、がん検診による早期発見の大切さなど、がんについて大人が知っておくべきことを短時間で学べる講座です。

まだ間に合う!脳のトレーニング

就労期間が長期化するなか、個々の健康管理はこれまで以上に重要です。この講座では、脳によい習慣を身につけ、脳を鍛えることでパフォーマンスを最大化させる方法をお伝えします。

【まだ間に合う!脳のトレーニング】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【まだ間に合う!脳のトレーニング】 (受講者) ...

【仕事に活かすマインドフルネス】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【仕事に活かすマインドフルネス】 (受講者) 呼...

【いま職場に必要ながん教育】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【いま職場に必要ながん教育】 (受講者) 運動不...

【マネープラン】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【マネープラン】 (受講者) 大まかには実施して...

【8コンテンツ】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【8コンテンツ】 (受講者) 人とコミュ二ケーシ...

【ライフキャリアプラン】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【ライフキャリアプラン】 (受講者) これまでキ...

【幸せな介護】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【幸せな介護】 (人事・総務関係の担当者) 非常...

【ビッグファイブ】

eラーニングをトライアルいただいたお客様の声です。 【ビッグファイブ】 (人材育成関係の担当者) 単...

プログラム監修

一般社団法人定年後研究所

人生100年時代のなかで、特に定年前となる50代以上の企業人・会社員のセカンドライフ支援・準備に向けた研究活動を行う。2018年の設立来、『定年3.0』や『50代シンドローム』といった概念を提唱し、各種メディアに取り上げられる。また、2019年には70歳定年に関する調査を実施し、研究結果を発表する等、社会や企業が抱える課題解決に役立つ情報発信を精力的に行っている。

運営 株式会社星和ビジネスリンク

キャリア羅針盤®は企業向け研修・セミナー企画、経営コンサルティング、業務代行を提供する株式会社星和ビジネスリンクが運営しています。当社はシニア世代のセカンドキャリアを支援するサービスの開発に力を入れています。