ミドルシニアの羅針盤レター2025-02

|

ミドルシニアの羅針盤レター 2025#2

|

第2回:「意識の矢印」が変える「聞く」の質

|

|

トレスペクト教育研究所の宇都出雅巳代表に、キャリア自律における「聞く」ことの重要性について語っていただきました。

全4回シリーズの第2回目です。 |

第1回では、「聞く」という営みが、表面的なスキルではなく、ミドルシニア層の「内なる停滞」に変化の兆しをもたらす力──たとえば“泥水”のような本音が、“清水”のような本心・本気へと変容していくプロセスの出発点であることをお伝えしました。

今回はさらに踏み込み、「聞く」とは何か──その構造をひもときながら、なぜ「聞く」ことが、ミドルシニア層が自らの内面に向き合い、キャリア自律に踏み出すきっかけとなるのかを掘り下げていきます。

■なぜ、私たちは「聞けない」のか──その原因は「記憶」にあった

「ちゃんと聞いているつもりなのに、相手が納得していない様子だったり、話したいことを十分に語れなかったように見える──」そんな経験はないでしょうか。

よくよく振り返ってみると、話を「聞いている」つもりでも、ふと気づくと、「それ、違うんじゃない?」「要するにこういうことだよね?」と、頭の中でジャッジしたり要約したりして、相手の話ではなく自分の話を聞いていた……。つまり聞けていなかったのかもしれません。

この背景には、認知科学でいう「潜在記憶」が関係しています。

「潜在記憶」とは、「意図せず思い出し、思い出したという意識も伴わない」記憶のこと。(『教養としての認知科学』鈴木宏昭著 東京大学出版会)。認知科学というと難しく聞こえるかもしれませんが、実は私たちが日常的に経験していることです。たとえば、あなたが、今、この文章を読んでいるこの瞬間も、文字の記憶、文法の記憶、言葉の意味の記憶が勝手に思い出されていますよね。だからこそ、文章が読めるのです。

そして「読む」と同じように「聞く」においても、記憶が勝手に思い出されることによって、相手の話を理解できるわけです。ただ、同時に、これは誤解も生み出します。「わかった気になる」「先回りして結論づける」、そんな “聞いているようで聞いていない”を生み出すのです。

特に、長年の業務経験をもとに“相手の話はだいたいわかる”と無意識に判断してしまいがちなマネジメント層や人材育成担当者にとって、こうした“わかったつもり”の聞き方が、話し手──たとえばミドルシニア層の内面の言葉を引き出せない原因になってしまうのです。

■「意識の矢印(→)」が「聞く」の質を高める

では、どうすれば本当に「聞く」ことができるのでしょうか。 その鍵が、「意識の矢印」です。

「意識の矢印」(この後は「→」と略します)とは、いま自分の注意や関心がどこに向いているかを示す“内なるベクトル”のこと。これが自分に向いているか、それとも相手に向いているかに気づき、相手に向け続けることによって、本当に「聞く」ことができるのです。

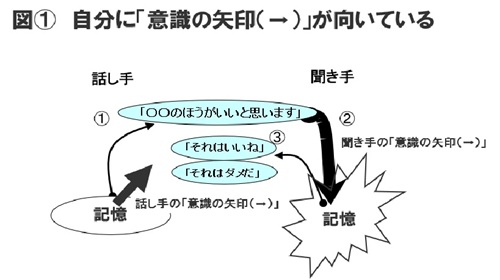

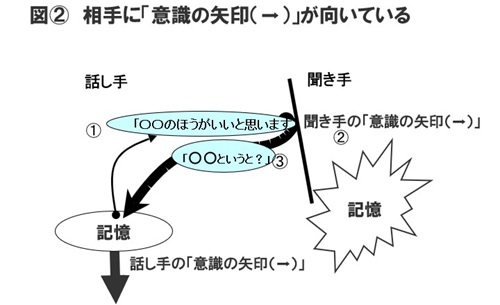

図(1)・図(2)はそれぞれ、聞き手の→が自分に向いている状態、相手に向いている状態を図で表したものです。あなたの部下や後輩が何か提案してきた場面に重ね合わせてみてください。

話し手の発した言葉に対して、関連するあなたの記憶が勝手に思い出され、いい・悪いの評価判断などが自動的に走ります。図(1)はそんな自分の記憶の反応に巻き込まれている状態です。この場合、あなたは相手の話を聞いているようで聞いていません。あなたが実際に聞いているのは自分の話なのです。

もちろん、評価にせよ判断にせよ、それ自体が悪いわけではありませんし、そもそも記憶が思い出されるのを止めることはできません。大事なのはそんな記憶の反応に気づきながらも、聞き手は→を相手に向けていくことです。それを表したのが図(2)です。

図(2)では相手の言葉に対して「〇〇というと?」と質問が行われていますが、聞き手の→が相手に向いていると、こんな質問が自然と出てきます。すると、「〇〇」という言葉に対して思い出された自分の記憶と、相手が意味していたものの違いに気づくことも多かったりします。

簡単な例で言うと、相手が「ラーメンが好きなんです」と言った時に、自分は「しょうゆラーメン」が思い浮かんでいたとしても、「ラーメンってどんなラーメン?」と質問してみると、「激辛ラーメン」なんて答えが返ってきて、「え? そうなんだ」となる場合などです。このように、→を相手に向けることで、私たちが無意識に抱く前提や思い込みと、相手の現実とのギャップに気づくことができるのです。

■意識の矢印(→)を「向け続ける」ことでキャリア自律が始まる

さらに、聞き手が→を話し手に向け続けることで、話し手の→が話し手自身の奥に向き続け、通常の会話では触れることのない深い部分に触れていきます(図(2)の「話し手の意識の矢印(→)」参照)。ふだんは表層で止まっていた語りが、だんだんと過去の経験、未整理の感情、価値観の源流にまでたどり着く──それが本当に「聞く」「聞かれる」ことによって生じる内面的なプロセスです。

この時、話し手は思いがけない言葉を口にすることがあります。「そういえば、昔、こんなことがあって…」「あの時、悔しかったんだなって、今わかった」

これこそが、本当に「聞く」「聞かれる」ことによって触れられる気づきの瞬間であり、キャリア自律の起点となる内省の始まりでもあるのです。

例えば、『あの時、本当にやりたかったのはこれだったのか』と気づくことで、現在のキャリア選択を見直したり、新たな挑戦への一歩を踏み出すきっかけになるのです。

これは、通常の会話──いわゆるキャッチボールのようなやりとり──では起こりにくいものです。しかし、「→を相手に向け続ける」よう設計された場では、それが可能になります。

実際、1対1のコーチングではプロのコーチはこういう聞き方をするため、話し手にさまざまな気づきが起こるわけです。ただ、集合研修においても、参加者に→という考えを伝えたうえで、お互いが話し手・聞き手となり、役割を交代して聞き・聞かれ合うという対話設計を行うことで、参加者は自分の内面に自然とアクセスできるようになります。

次回は、こうした「聞く」「聞かれる」を土台に行われる「コーチング」とはどういうものなのか。その可能性と限界について、動機づけ面接(MI:Motivational Interviewing)といったカウンセリング技法との対比もしながら掘り下げていきます。

|

【筆者プロフィール】

宇都出 雅巳(うつで まさみ) トレスペクト教育研究所 代表 東京大学経済学部、ニューヨーク大学スターンスクール(MBA)卒。東洋経済新報社、コンサルティング会社、シティバンク銀行を経て、2002年にトレスペクト教育研究所を設立。以来20年以上にわたり、1対1のコーチングならびにコーチング研修、マネジメント研修に従事し、10,000人を超えるビジネスパーソンと向き合う。2007年、国際コーチ連盟認定PCC(プロフェッショナル・サーティファイド・コーチ)取得。コーチングに加え、さまざまな心理療法、認知科学の知見も生かした独自の「聞き方」を提唱。著書は『絶妙な聞き方』(PHP研究所)、『仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方』(クロスメディア・パブリッシング)など25冊を超える。訳書に『コーチング・バイブル―人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーション』(共訳、東洋経済新報社)、『応用インプロの挑戦―医療・教育・ビジネスを変える即興の力』(共訳、新曜社)がある。 |

当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。